En 2023 en el Hospital San Francisco de Llay Llay recibieron a dos hermanos adultos mayores que compartían hogar. Ambos estuvieron casi un año en ese recinto de baja complejidad. Tenían el alta médica, pero no un lugar donde llegar. A los dos les amputaron una pierna. Necesitaban cuidados y atención permanente. Una hermana, también adulta mayor, que vive en Santiago pudo hacerse cargo de uno de ellos. El otro fue derivado a un hogar de la Fundación Las Rosas.

Los hermanos fueron catalogados como pacientes sociosanitarios. Es el nombre técnico que se utiliza en los hospitales para denominar a las personas que luego de ser dadas de alta, no tienen dónde llegar ni familia que pueda hacerse cargo. Son personas que no deberían estar ocupando una cama, pero que por alguna razón los hospitales se ven forzados a acogerlos. Muchos viven en la calle, a otros no hay nadie que los espere en casa y no cuentan con una red de apoyo que pueda asumir sus cuidados.

Entre 2018 y los primeros meses de este 2025, más de 11.770 pacientes, en su mayoría adultos mayores, han debido permanecer hospitalizados tras haber sido dados de alta.

La cifra es elevada si se considera que las camas disponibles en el sistema público de salud en 2023 eran 26.286. Aunque los casi 12.000 pacientes sociosanitarios detectados por The Clinic se distribuyen en siete años, estos casos tienen incidencia en la disponibilidad de camas hospitalarias. Así lo dijeron funcionarios de la salud consultados para este reportaje.

El número, además, va al alza. La principal razón de esta crisis se explica con los resultados del último censo poblacional: Chile envejece y en 20 años los hogares conformados solo por adultos mayores se han triplicado. Si esos adultos mayores se enferman, y no hay familias que puedan atenderlos, es probable que terminen como pacientes sociosanitarios en un hospital.

A través de solicitudes de transparencia a hospitales y servicios de salud, The Clinic pudo reconstruir parte de la cifra de los pacientes que permanecieron hospitalizados a pesar de tener el alta médica. En muchos casos los registros se entregaron incompletos. ¿Las razones? Varias. Hay hospitales que no contabilizan estos casos o lo comenzaron a hacer recién después de la pandemia, otros entregaron información en un formato que no permitía contabilizarlos e incluso un hospital perdió los registros de un año debido a las inundaciones.

En la práctica los hospitales resuelven el dilema enviando a estos pacientes a hogares del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), cuando hay cupo, o bien pagando una residencia particular. Antes de eso, los pacientes sociosanitarios de más de 60 años que quedaron abandonados en hospitales de alta complejidad son trasladados a recintos sanitarios más pequeños. Allí deben esperar por un cupo para ingresar a una residencia, si la muerte no llega antes.

Los hogares administrados por el Senama están colapsados y en muchos casos los hospitales se ven obligados a pagar una residencia particular o pedirles un “cupo social” apelando a su solidaridad. La soledad en la vejez es un negocio que mueve millones: dependiendo del sector y las prestaciones, un cupo en una residencia particular oscila entre los $700 mil y los $3 millones mensuales.

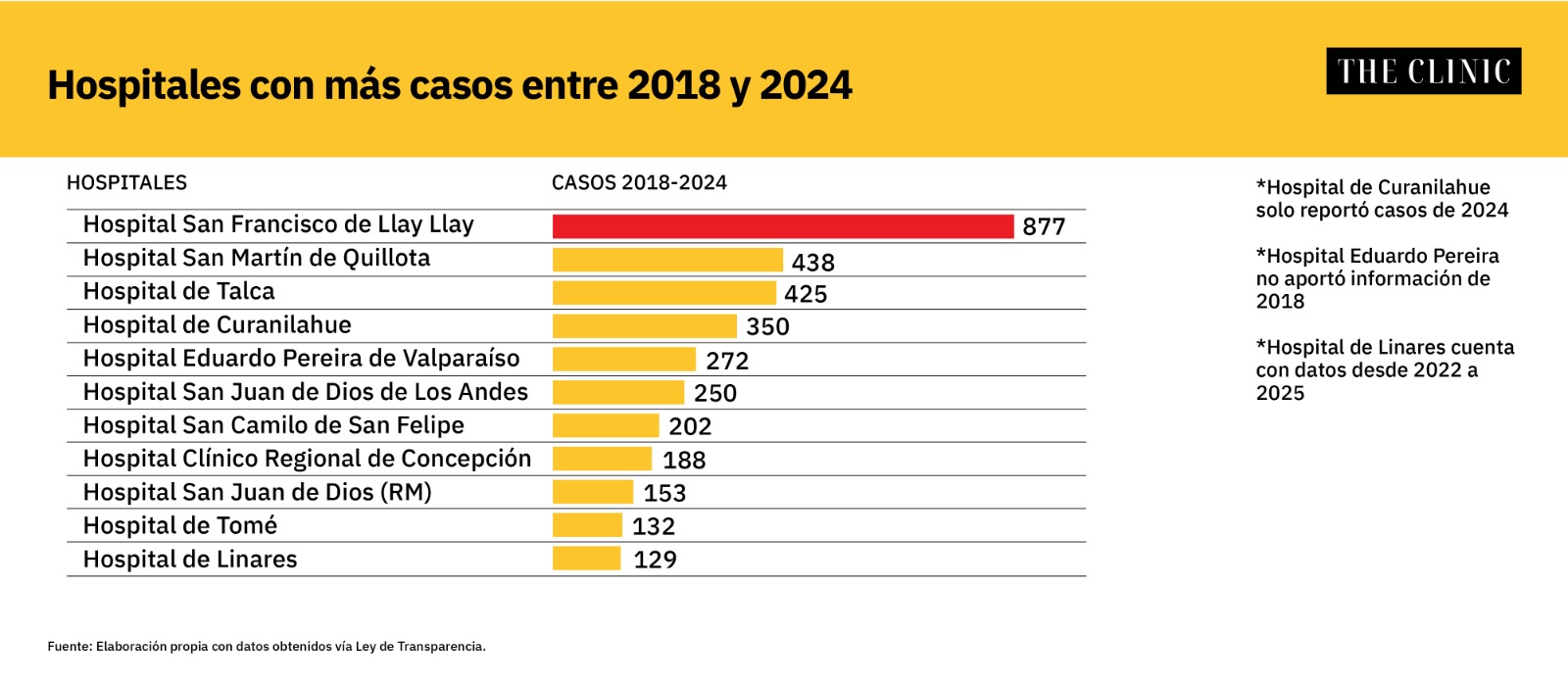

La Región del Biobío acumula 4.327 casos entre 2018 y 2024, seguida por la Región de Valparaíso que registra 2.629 en el mismo periodo. En esa última región se ubica el hospital que ha contabilizado más casos en los últimos siete años: el Hospital San Francisco de Llay Llay, con 877 pacientes sociosanitarios.

La lógica dice que la región que debiera sumar más casos es la Metropolitana —concentra el 40% de la población—, pero allí hubo hospitales y servicios de salud que simplemente no entregaron información, o bien la enviaron en un formato que no permitía contabilizar los casos: el Servicio de Salud Suroriente, y los hospitales El Carmen de Maipú, el Exequiel González Cortés, la exPosta Central (actual HUAP) y el Parroquial de San Bernardo, por ejemplo.

El Ministerio de Salud (Minsal) implementó en 2015 un programa de camas sociosanitarias, destinadas exclusivamente para el uso de estos pacientes. Fueron 100 camas distribuidas en cuatro regiones. The Clinic consultó a la cartera sobre esta política pública. Según la División de Gestión de la Red Asistencial, dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el programa sigue vigente y cuenta actualmente con 206 camas disponibles, distribuidas en 11 servicios de salud, en su mayoría ubicadas en hospitales de baja complejidad.

La Ley de Presupuesto de 2025 considera más de $1.964 millones para este programa, pero desde el Minsal aclararon que no se tiene considerado aumentar el número de camas sociosanitarias durante este año, a pesar del evidente colapso: a diciembre de 2024, el ministerio contabilizaba 983 casos activos de pacientes sociosanitarios, en su mayoría ocupando camas básicas y también camas de alta complejidad.

No todos los pacientes sociosanitarios son adultos mayores. Existe un porcentaje indeterminado de mayores de 18 años y menores de 60 que quedan en la misma situación: sin red de apoyo y sin la posibilidad de entrar a una residencia de ancianos por no cumplir con los requisitos.

Esta es la segunda parte de una serie realizada por The Clinic sobre abandono en hospitales públicos. Antes, detectamos que durante los últimos siete años más de 400 guaguas quedaron sin padre ni madre a cargo, y dependientes del personal médico del sistema público de salud (vea reportaje).

Hospitalizados hasta por 20 años

Algunos de los pacientes sociosanitarios contabilizados en esta investigación pueden pasar meses, e incluso años, utilizando una cama del hospital esperando ser derivados a un establecimiento de larga estadía, o con un familiar directo para volver a sus casas. En otros casos, no tienen a dónde acudir y pasan el resto de sus días dentro del recinto hospitalario hasta que fallecen. En el Hospital de Chañaral, por ejemplo, una mujer de 65 años ingresó en febrero de 2021 y casi cuatro años después —en enero de 2025— abandonó el establecimiento de salud.

Gianina Soto, asesora del Departamento de Gestión Hospitalaria del Servicio de Salud O’Higgins, explica que el tiempo promedio que un paciente sociosanitario se mantiene dentro de un hospital de la red es de seis meses, pero que han tenido dos casos en que la estadía superó los 15 años.

El primero es el de una mujer que estuvo por 20 años en el Hospital de Chimbarongo y posteriormente fue trasladada al Hogar Pequeño Cottolengo, recinto para personas con daño cognitivo moderado o severo. El segundo caso es el de un hombre que permaneció por 18 años en el Hospital de Rengo por una condición física que le impedía ingresar a una residencia.

Del total de pacientes que The Clinic pudo reconstruir, el género masculino casi duplica al femenino. Anita Saldaña, trabajadora social y jefa de la Unidad de Participación Social del Hospital San Francisco de Llay Llay, explica que esta diferencia es por el actuar del hombre durante su vida, quien tiende a estar menos presente: “Casi siempre son hombres porque estadísticamente quien más abandona es la figura masculina. Y por eso no hay ningún vínculo. Si un padre nunca se hizo cargo de su hijo, ¿Cómo exigimos a ese hijo que se haga cargo de ese padre? Muchos de ellos sufrieron violencia de este mismo padre, maltrato físico, abuso sexual”.

“También hay casos en que sí ha existido ese padre presente y después la familia no responde. Nos ha tocado ver muchos casos donde los padres han sido bien responsables y simplemente los hijos no se quieren hacer cargo y dicen que no pueden y se desentienden. En (el caso de) la mujer casi siempre los hijos se hacen cargo de ella o algún familiar”, añade Saldaña.

Casos al alza

Los datos que pudo reconstruir The Clinic se obtuvieron a partir de solicitudes por Ley de Transparencia, las que se enviaron a 70 hospitales públicos y a los 29 servicios de salud del país. Las respuestas muestran que al menos 11.771 pacientes sociosanitarios quedaron en estado de abandono en las dependencias de los hospitales. Sin embargo, esta cifra está incompleta, ya que muchos entregaron la información a medias y existieron incongruencias entre los datos que enviaron servicios de salud y hospitales dependientes de estos.

El Servicio de Salud de El Maule indicó que el Hospital de Licantén —comuna costera de la provincia de Curicó— no cuenta con datos de 2021, debido a que los registros se perdieron a raíz de las inundaciones que ese año afectaron la zona. Otros recintos contestaron solo con información de los últimos años, alegando que no cuentan con un registro anterior. Otros no precisaron la fecha de ingreso, ni tampoco el sexo de los pacientes.

Los casos han ido aumentando año tras año. Si en 2018 eran más de 500 los pacientes sociosanitarios, en 2024 la cifra creció hasta llegar a casi los 6.000. Desde 2019 a la fecha, existe un aumento sostenido que no parece que vaya a disminuir para 2025.

Según los datos a los que accedió The Clinic, hay más de 1.000 casos en los que no se puede determinar el año en que los pacientes ingresaron al hospital, porque en las respuestas de los recintos médicos no se detalló esa información.

Los resultados del Censo 2024 muestran que el 14% de la población es mayor de 65 años, equivalente a más de 2.5 millones de personas. En 2017 —último año en que se registraron estos datos— este grupo representaba el 11,7%.

La región del país que concentra más casos en los últimos siete años es la del Biobío con 4.327 pacientes, seguida por la Región de Valparaíso con 2.629. En tercer lugar está la Región de O’Higgins que acumula 1.132 casos y en cuarta posición se ubica la de El Maule con 952.

La soledad de la vejez

Entre los más de 11.700 casos de pacientes sociosanitarios, existe una gran mayoría de adultos mayores. En los distintos hospitales los funcionarios relatan que muchos llegan a la urgencia de los recintos de salud más grandes y recién cuando van a darlos de alta los médicos se percatan de que la persona no cuenta con alguien que la reciba: viven solos o con otros adultos mayores que no pueden hacerse cargo de ellos, y muchos vienen de la calle, sin una red de apoyo a la cual acudir.

Otras veces la familia sí existe, pero cuando sus integrantes son contactados por el hospital se comprueba que no tienen los medios para recibir y cumplir con los cuidados que el enfermo necesita. También están las familias que se desentienden por completo, cuentan los funcionarios.

En el caso de los pacientes adultos jóvenes, las historias que más se repiten giran en torno a una enfermedad grave que los mantenía postrados o una condición de salud que implicaba contar con alguien que los cuidara noche y día. Otras veces el alcohol era el que causaba los estragos. Ahí el deterioro de los pacientes es notorio, según describen los funcionarios, y usualmente los vínculos familiares ya no existen, por la misma razón.

Cualquiera sea el caso, si una persona es dada de alta y no tiene dónde llegar, los trabajadores sociales del hospital deben activar un proceso de búsqueda de familiares.

Hacen visitas domiciliarias, entrevistas y buscan incluso a los familiares que nunca han tenido un vínculo con el enfermo. Todo sirve para evitar que la persona siga en el hospital. Cuando esa búsqueda resulta, generalmente aparece un familiar que debe reacondicionar el hogar, habilitar una pieza o incluso dejar su trabajo para abocarse a los cuidados. Cuando no, el caso puede llegar a los tribunales de Familia, pero a diferencia de lo que ocurre con los menores de edad, no existe una ley que obligue a asumir los cuidados de un familiar adulto.

Anita Saldaña Méndez, jefa de la unidad de Participación Social del Hospital San Francisco de Llay Llay conoce de cerca el tema: “No existe una ley directa o específica para los adultos mayores, sino que todo este tema de abandono se tipifica en la ley de violencia intrafamiliar y desde ahí nosotros podemos judicializar un caso (…) Pero ellos (Tribunal de Familia) preguntan, hacen la consulta al familiar si puede o no, y si nadie puede, por diversos motivos, indica que el paciente debe permanecer hospitalizado hasta que pueda ingresar a un hogar”.

El problema, dice la trabajadora social, es que las listas de espera para los hogares de ancianos son “enormes”.

En el intertanto, los pacientes que cuentan con una pensión la utilizan para pagar sus artículos de aseo y otras necesidades, a través de un apoderado de confianza. Cuando no hay familiares, este rol suele asumirlo una vecina o una amiga. En el caso de los más jóvenes, que no están pensionados, el hospital se hace cargo de tramitarles una pensión por invalidez.

A veces es un familiar el que ejerce como apoderado a cargo de administrar ese monto mensual. Cuando hay una buena relación, el familiar se hace cargo de comprar lo necesario y ponerlo a disposición del hospital, pero también existen casos en que el apoderado a cargo deja de responder cuando se da cuenta de que ya no podrá disponer de ese dinero.

Para Anita Saldaña, que ya lleva 11 años viendo estos casos en Llay Llay, cada paciente tiene una historia particular, pero todas apuntan a la soledad. “Lo emocional también les afecta en lo físico. Hay algunos que ya no se levantan de la cama y quedan dependientes por esa misma razón, de que están solos, que preguntan por qué tal o cual persona ya no los visita”, sostiene la funcionaria respecto a los que están conscientes de lo que sucede a su alrededor. “Pero muchos otros pacientes están desorientados, no saben dónde están”, dice.

Buscando un cupo

En nuestro país, los hospitales que concentran más pacientes sociosanitarios son los más pequeños. “Somos de baja complejidad técnica, pero de alta complejidad social”, repetían sus funcionarios en las entrevistas para este reportaje. La necesidad de tener camas libres en los hospitales más grandes implica que estos casos deban ser derivados cuando su estadía se alarga. Si no hay familia que acoja, ni cupo en hogares, el destino de esa persona es esperar en un hospital de baja complejidad, generalmente ubicados en comunas alejadas con una población pequeña.

Así funciona el Hospital San Francisco de Llay Llay, en la Región de Valparaíso, el recinto que registra más casos entre todos los consultados: 877 pacientes sociosanitarios entre 2018 y 2024. Allá llegan los pacientes que salen de los hospitales de Los Andes y San Felipe, con el objetivo de despejar una cama. Cuando en Llay Llay no hay más plazas disponibles, cosa muy recurrente según sus funcionarios, los casos terminan derivándose al Hospital de Putaendo.

En la ciudad de Valparaíso, los pacientes sociosanitarios de los hospitales Carlos Van Buren y Eduardo Pereira siguen el mismo camino hacia los recintos más pequeños:

“Nosotros somos un hospital de alta complejidad en la red Valparaíso – San Antonio. Acá se opera prácticamente todo lo que es cáncer, se realizan cirugías sumamente complejas, por lo tanto las camas que nosotros tenemos son de alta complejidad. Pero existen estos casos sociosanitarios que de repente podrían estar en sus casas, pero no tienen una red de apoyo, entonces para eso existen distintos protocolos de derivación”, explica Álex Tapia, jefe de eficiencia hospitalaria del Eduardo Pereira.

Cuando la urgencia es despejar una cama, el primer paso es derivar a un hospital menos complejo, donde el equipo social continúa —o recién comienza— la búsqueda de familiares. Cuando no existe esa red de apoyo, el destino definitivo de esos pacientes dependerá de la edad que tengan. Para los de 60 años o más, el hospital busca un cupo en algún Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores, conocidos como Eleam, que dependen del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama).

Pero cuando son menores de 60 años la situación se complica, ya que en el sistema público solo queda la posibilidad de derivarlos a un hogar dependiente del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), que tiene otros requisitos y menos cupos que el Senama. Las respuestas recibidas por Ley de Transparencia muestran que en muchos casos las personas fallecen mientras esperan por un cupo, que solo aparece cuando un paciente fallece en alguna de las residencias.

En el caso del Hospital San Francisco de Llay Llay, Anita Saldaña explica que muchas veces deben apelar a la solidaridad de algunas residencias privadas que facilitan un cupo social:

“Logramos establecer algún tipo de contacto con hogares que se sabe que funcionan bien, que están regularizados. Ahí se expone la situación y como son hogares particulares uno pide algún cupo social, alguna posibilidad, y plantea la situación del paciente apelando a la solidaridad, y los dejan en una lista de espera”. Esa solidaridad tiene un precio, dice la funcionaria, y solo abren cupos para uno o dos casos máximo, ya que un hogar particular para un paciente postrado cuesta alrededor de $900 mil mensual en esa zona “y las pensiones de nuestros pacientes, de la mayoría de los adultos mayores, son 206 mil pesos”, explica.

Pagar por cuidados

Las “colocaciones” son una de las alternativas que existen para reubicar a los pacientes sociosanitarios y desocupar camas en los hospitales. Estas se dan cuando los enfermos no cumplen con los requisitos para entrar a un Eleam o estos no tienen cupos y tampoco hay espacio en hospitales de menor complejidad, por lo que el servicio de salud u hospital paga a una residencia privada que aloja a la persona sin red de apoyo.

Según Gianina Soto, asesora del Departamento de Gestión Hospitalaria del Servicio de Salud O’Higgins, allí cuentan con un presupuesto aprobado de $150 millones para gestionar el ingreso de estos pacientes a las residencias. Además, explica que cada usuario tiene un valor distinto dependiendo de si es autovalente o tiene dependencia severa. Este último tiene un valor más elevado por sus condiciones.

El Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso también realiza este procedimiento de derivación. Alex Tapia, jefe de eficiencia hospitalaria del recinto, explica que el hospital cubre este gasto y el paciente se mantiene ahí hasta que se pueda gestionar una red de apoyo a nivel público. “Nosotros tenemos un porcentaje alto que no son necesariamente adultos mayores, sino que son personas entre los 45 y 55 años”, detalla.

Es por esto que la estrategia que sigue el hospital, es colocar al paciente dentro de una residencia privada hasta que cumpla 60 años y sea apto para ser derivado a un establecimiento de larga estadía.

Desde el equipo de comunicaciones del hospital explicaron que en promedio gastan $25 mil diarios por cada paciente en colocación. Actualmente el recinto médico tiene 12 pacientes en esta condición, por lo que mensualmente desembolsan alrededor de $9 millones.

The Clinic detectó que en otros hospitales esta cifra podría casi duplicarse, alcanzando los $45 mil diarios por paciente.

El Senama actualmente cuenta con 22 Eleam a lo largo del país. Las regiones de Magallanes, La Araucanía, Biobío, El Maule y Metropolitana tienen dos o más residencias. Aysén, Los Lagos, Los Ríos, O’Higgins, Valparaíso, Coquimbo, Atacama, Antofagasta y Arica y Parinacota tienen solo una. Las regiones de Ñuble y Tarapacá no cuentan con estos establecimientos públicos.

Para uno de estos recintos que tienen 70 cupos, el aporte mensual promedio que recibe por parte del Estado es de $56,6 millones. Para los que tienen 30, el aporte promedio alcanza los $30,8 millones, según indica la web del Senama.

Sobre la oferta de residencias fuera de los establecimientos públicos hay variadas opciones. Existen sitios como miadultomayor.cl que —tal como la compañía Airbnb— permite buscar residencias en diferentes comunas y regiones del país. Los precios son muy variados, pero se pueden encontrar opciones desde los $700 mil hasta los $3 millones, dependiendo del sector y las prestaciones que entrega el lugar.

Fuente: The Clinic